コラム

販促・集客

【無料で作れる事例付き】チラシの作り方完全版8ステップ

はじめてチラシを作ろうとするとき、ありがちなのが、いきなりパソコンに向かって制作作業を始めてしまうこと。そのように作り始めたチラシは時間がかかるばかりでなく、効果が出にくいものです。ポイントを抑えれば、たとえ手書きであっても大きな効果をあげることができます。本記事では、集客につながるチラシを作りたい方に向けて、実際の例を挙げながらそのコツを解説します。

目次

見やすくて、集客に効果的なチラシを作る手順

チラシ作りは以下のようなステップで進めます。

- チラシで伝えたいことを考える

- チラシに載せる情報を箇条書きにする

- 効果的なキャッチコピーを考える

- ラフレイアウトを作る

- 写真やイラストを準備する

- チラシを制作する

- 出来上がったチラシをチェックして改善する

- チラシを印刷する

いきなりパソコンに向かうのは、料理に例えれば、包丁を握ってから「さて何を作ろう。家族の好きなものってなんだっけ?」と考え始めるようなもの。チラシ作りは、段取り八分と言っても過言ではありません。次から段取りの進め方を、ステップに沿って解説します。

また、この記事では、以下のような状況を想定し、実際にステップに沿ってチラシを作ってみたいと思います。

「スーパー山本」のチラシを8ステップに沿って作ってみます

「スーパー山本」を経営している山本さん

「スーパー山本」は地域密着の小規模スーパー。近所に大手スーパーチェーンが進出し、売上が低下しています。集客力を取り戻したく、チラシを作成にチャレンジ!

それでは、山本さんと一緒にチラシを作っていきましょう!

ステップ1:チラシで伝えたいことを考える

チラシを作り始めると、紙面が限られているため、「看板商品を全面に押し出すか、限定商品を押し出すか…」と取捨選択に迷う場面が出てきます。以下の3つのポイントを決めておくと、考えがブレにくく、統一感のあるチラシが制作できます。

- 誰の(Who):ターゲットは誰か

- 何を(What):解決したいお客様の課題はなにか

- どのように(How):商品やサービスの提供方法、課題解決の方法など

では、どのように、「誰に(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」を整理していくか、具体例を考えてみましょう。

例:地域スーパーのチラシのターゲットとは?

地域密着の小規模スーパーを経営している山本さん。「地域に住む多くの人に知ってほしいから、安さをアピールすればよいのでは?」と考えているようですが、この考えは正しいのでしょうか。

もちろん、ビジネスに正解はありませんが、厳しい戦いになることが予想されます。大手は大量仕入れなどで価格競争力が高く、小規模スーパーが中長期的に価格の安さ勝負することは難しいでしょう。

ここで商圏内に住む人について、年齢・性別などの属性やライフスタイルで、特徴がないか捉え直します。具体的なお客様像が見えてくれば、課題の仮説も立てやすいものです。また、新規参入の大手スーパーにはない、山本さんの店舗独自の強みがあります。お客様の課題を店舗独自の強みで解決する、といったストーリーで整理します。

山本さんは長年地域で商売をしていたので、近隣店舗や近郊の小規模農家とのつながりが深いことに注目しました。また、商圏内は30年以上住んでいる世帯が多いことが特徴です。上記から、以下のような仮説を立てました。

●誰の(ターゲット):地域に長く住む50〜60代の夫婦世帯

●何を(お客様の課題):食事がマンネリ化している

●どのように:地元の食材をふんだんにもりこんだミールキット(レシピと食材のセット)を目玉商品として、チラシで打ち出したい。

ターゲットを絞らないと、お客様の課題が具体的に定まりません。その結果、山本さんのように差別化のポイントを、万人にメリットが得られる「価格」などに設定しがちです。

「お客様」のフォーカスを絞り、課題にピントを当てることで、チラシがお客様の課題を中心としたストーリーになります。その結果、「これは自分に向けられたものだ」と目に留めてもらいやすくなります。

ステップ2:チラシに載せる情報を箇条書きにする

ストーリーが決まったら、その構成要素をまず箇条書きで洗い出していきます。チラシには大きく3つの要素があります。

●注目

目に留めてもらうための要素です。ターゲットの課題感を呼び起こす「キャッチコピー」やコピーに合った画像を用意します。

例)キャッチコピー、ボディコピー、キャッチ画像、ロゴ

●興味

店舗、商品、サービスへの興味を深めるための要素です。ターゲットの課題を解決する「商品・サービスの情報」を用意します。

例)名称、概要、価格、特徴、お客様の声、メディア掲載、よくある質問

●行動

来店や問い合わせなどにつなげるための要素です。行動するにあたって知りたい「店舗情報」「営業情報」「特典」などを用意します。

例)住所、地図、アクセス方法、営業時間、連絡先(電話番号、問い合わせハガキ、ホームページURL等)、チラシを見た人向けの特典

要素が確定したら、要素ごとに具体的な内容も書き出してみましょう。

ステップ3:効果的なキャッチコピーを考える

どれだけ魅力的な商品でも、まずチラシに目を留めてもらわないことには、内容を伝えることができません。ここでは最も重要な要素の一つであるキャッチコピーのコツを紹介します。

ターゲットに刺さるキャッチコピーを作るためのチェックポイント

商品の強みを売り込もうとすると提供者の目線になりがちです。例えば、「スーパー山本独自の仕入れ網!品揃えで他店圧倒!」というコピーは、お客様の利益が想像しづらい表現です。以下のような視点で見直してみましょう。

お客様の共感を誘うものになっているか

| テクニック | 例題 |

| ターゲットを入れる | テレワークを彩る!10分で完成、お手軽&新鮮ランチ |

| 驚きの要素を入れる | 地元農家との最強コラボ!畑で収穫してから最短15分で売り場に並ぶ新鮮サラダ |

| 不安を誘う | 「もう何も思いつかない…」おうちご飯の脱マンネリ化に |

商品の特徴ではなく、お客様視点で課題解決が伝わっているか

| テクニック | 例題 |

| 特徴ではなくメリットで語る | 会話が弾む!毎週7種の新作ミールキットで毎日違う食卓に |

| 敷居の低さを伝える | たった3ステップで完成!こども料理教室監修の簡単レシピ |

具体的に書かれているか

| テクニック | 例題 |

| 数字を使う | 50種類の地元食材を取り入れたお弁当が勢揃い |

| 固有名詞を入れる | 地元で評判のレストラン「〇〇」の洋食がお弁当になりました |

以上で文章の要素は出揃いました。次に視覚を構成する要素として、レイアウトや画像(写真・イラスト)の検討を進めます。

ステップ4:ラフレイアウトを作る

視覚的にどう見せたいかを検討する際は、まずチラシ全体の中で、どの位置に、どの大きさで、どの項目を掲載するか、大まかな内容を下書きします。この大まかなチラシの設計図を「ラフレイアウト」と呼びます。

無料テンプレートからラフレイアウトを考えてみよう

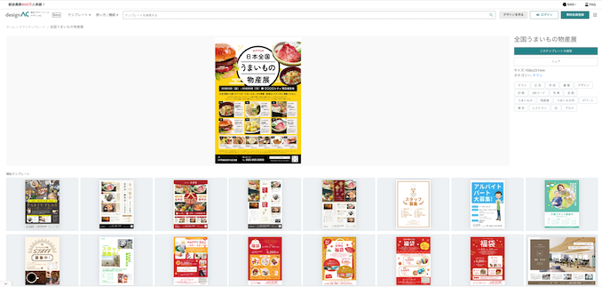

はじめてチラシを作成する場合、自力でラフレイアウトを考えるのは難しいと思います。そんなときは、無料のテンプレート提供サービスをチェックしてみましょう。

たとえば、以下のようなサービスがあります。

登録されているデザインテンプレートはプロが作成したものなので、見やすいチラシを作るためのポイントが抑えられています。自分が気に入ったデザインテンプレートをベースにラフレイアウトを考えていくのがおすすめです。

ステップ2で整理した(1)注目、(2)興味、(3)行動、の順で、見てもらえるよう、イメージと近いデザインテンプレートを見つけてください。

またこの記事では、実際に「デザインAC」の無料テンプレートを使って、スーパー山本のチラシを作ってみようと思います。具体的な作成ステップは後半をご覧ください。

ステップ5:写真やイラストを準備する

画像は文字の情報量の7倍といわれています。限られたチラシの紙面の中で、写真やイラストなどの画像を有効に活用しましょう。

写真撮影のポイント

写真撮影の際は、(1)明るさ、(2)ピント、(3)背景にまず留意しましょう。

明るさ

暗い写真は特徴がわかりづらく、印象もよくありません。手軽なのは、天気のよい午前中や昼間に、自然光が十分に入る場所で撮影することです。明るさも十分で、色味も自然な写真が撮影できます。

ピント

カメラのファインダー越しにはピントが合っていたが、拡大してみるとぼやけている、といったことがあります。必ず複数枚撮影し、モニターやファインダーで拡大の上、ピントが合っていること、ブレがないことを確認します。

背景

余計なものが写り込まないことで、情報が整理されます。商品の場合は、白い背景紙などを置くとよいでしょう。なお、イメージ写真の場合は、例えば、母の日向け商品の場合は、カーネーションを一緒に並べるなど、シーンを想起させるアイテムを写り込ませることも有効です。

写真素材・イラスト素材の入手

画像データを入手して活用すると表現の幅が広がります。例えば、お客様の課題が解決するシーンを連想させるような明るい希望ある画像やイラストを配置するのもよいでしょう。以下のようなサイトでダウンロードできます。

- 無料(一部有料あり):Unsplash、写真AC、いらすと屋

- 有料:PIXTA、shutter stock

著作権違反に注意しよう

デザイン・キャッチコピー・説明文・イラスト・写真・ロゴなど、すべての創作物に著作権が存在します。「フリー素材」と書かれていても、「商用利用はNG」「クレジット表記必須」など、通常、利用規約が設けられています。確認の上、遵守しましょう。

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

ステップ6:チラシを制作する

大まかにレイアウトが決まり、素材が揃ってはじめて、制作ステップに移行します。

例:「デザインAC」のテンプレートを使ってチラシを作成してみよう

それでは実際に、無料でチラシを作成できるデザインツール「デザインAC」を使って、スーパー山本のチラシを作ってみましょう。

今回はPOPクリエイターの雪 直子さんに作成していただきました。雪さんが作成したその他の事例も別記事で紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

1.テンプレートを選ぶ

デザインACにはさまざまなテンプレートがあります。今回は、メインで紹介するミールキットの枠と、地元の新鮮野菜を紹介する小さめの枠が欲しかったので、下記のテンプレートを選びました。

2.写真やテキストを入れ替える

続いて、テンプレートの画像やテキストを差し替えていきます。

デザインACの場合、素材サイトである「写真AC」や「イラストAC」と連携しているため、簡単にイメージと合う画像素材に差し替えることができます。また、イメージに合わない場合はカットできる機能もあるので、安心です。

また、自分で用意した画像をアップロードして、はめ込むこともできます。商品写真や店舗の写真などを載せるのも簡単です。

3.全体のデザインを調整する

続いて、テンプレートと異なる構成の部分を作っていきます。今回はチラシ下部の「地元の朝採れ野菜も販売します」の枠を自分で作成しました。このように、オリジナルな構成も画面上で簡単に作成できます。

そして、最後に色やフォントなどを調整すれば完成です。

このように、これまでデザイン会社に依頼しないと作成できなかったチラシが、無料ツールを活用して自分で簡単に作成できます。

ステップ7:出来上がったチラシをチェックして改善する

チラシが完成したら、テストで1枚印刷し、チェックしてブラッシュアップします。時間をかけて作ったチラシは、自分の子どものように評価が甘くなりがちです。今回定めたターゲットに近い層の方に、レビューしてもらいましょう。

注目:

- キャッチコピーは、チラシ冒頭(視線移動の最初の位置)に、大きく配置されていますか

- キャッチコピーは今回定めたターゲットのお客様の課題や、それを解決する表現になっていますか

興味:

- 6W2Hの要素が揃い、正しい情報になっていますか

- お客様のメリットは、わかりやすく、具体的に書かれていますか

- 各要素のストーリー(誰に、何を、どのように)は一貫していますか

- 色を使いすぎて目立たせたいところが埋もれていませんか。ベース、メイン、アクセントの3色程度を基調としましょう

行動:

- 申し込み、問い合わせ、来店など次の行動を1つに絞り、それに必要な情報は入っていますか

- すぐに行動を起こしたくなるような、期間の限定や、チラシを見た人向けの特典が入っていますか

デザイン:

- 関連する要素は近づけ、関連しない要素は十分な余白を取っていますか

- 隣の要素と、縦と横の端の位置は揃っていますか

- 字体は絞っていますか。2〜3種類程度とし、明朝体は上品、ゴシック体はカジュアルな印象など、チラシで与えたいイメージを意識し採用します

- 見出し、本文、価格など、要素ごとに、文字の大きさ、字体、色、背景、飾りなどルールを持たせて統一感を出していますか

ステップ8:チラシを印刷する

印刷には、以下のような手段があります。

印刷数:1〜数十枚

- 家庭用インクジェットプリンター:テスト印刷や屋内配布、商品同梱用など、少数を印刷する場合に手軽です。染料インクの場合は、写真の発色はきれいな一方、水に滲みやすいため、屋外で配布する場合は注意しましょう。

- コンビニプリンター:カラー 1枚30円〜50円で、レーザープリンターが利用できます。思い立ったら数分で印刷できる手軽さがあります。

印刷数:数十枚〜100枚

- 業務用レーザープリンター:印刷速度が速く、1枚あたりのコストが安いため、枚数が増えてきた場合は選択肢に上がります。仕上がりは、写真より、文字・図形がきれいに印刷できます。

印刷数:100枚〜

- 印刷会社に依頼:発色の美しい印刷ができます。データを送った後の修正ができないため、テスト印刷を済ませた後に利用しましょう。印刷にあたっては、紙質や大きさも重要な要素です。以下の記事も参考にしてください。

電子チラシサービスでお客様の反応を「見える化」してみよう

はじめからベストなチラシを作るのは難しいため、チラシの効果を見ながら改善します。しかし、折込チラシの反響率が0.01~0.3%といわれる中、少量の配布では反響がないことも少なくなく、効果がわかりづらいものです。そこで、印刷のコストや手間のかからない電子チラシサービスで閲覧状況を確認し、反応に合わせてABテストを繰り返し、納得できる反応率が出るデザインができたら紙のチラシを配信してみる、といった方法があります。今回は、電子チラシ業界No.1のShufoo!(シュフー)で確認できる数値についてお伝えします。

”閲覧数”がわかるので、改善ポイントを見つけやすい

反響に結びつくまでには、注目(チラシが目に留まる)→興味(読み進める)→行動(反響)のステップがあります。閲覧数がわかると、そもそもチラシが目に留まっていないのか、目に留まったが行動に結びついていないのか、が切り分けて判断でき、改善ポイントが明確になります。閲覧数が伸び悩むようであれば”注目”のポイントを中心に、閲覧はされているけど来店に結び付いていないと感じる場合は、”行動”のポイントを中心に変更をしてみましょう。

”閲覧ユーザー”の可視化で想定とのズレを発見しやすい

Shufoo!基本プランでは、属性データ(性別・年代)やお住いの地域など、閲覧ユーザーの特徴を確認ができます。

設定したターゲットの属性で閲覧数が多いのか、想定していた商圏とのズレがないかなど、想定と実態を照らし合わせてみましょう。想定と違う場合は、「誰に」「何を」「どのように」をもう一度見直し、訴求のストーリーやチラシのテーマ・トーンを改善します。

まとめ

はじめのチラシづくりでは、「素人では見やすく美しくできない、デザインのプロに外注した方がよいのでは」と考えがちですが、極論は、集客にさえつながればよいのです。商材の良さやお客様について一番よく考えているのは、デザインのプロより販促担当者の皆様自身です。電子チラシサービスshufoo!も活用しながら、改善を重ねて、集客につながる見やすいチラシを目指していきましょう。